新生産システム推進対策事業

新生産システムモデル地域・年度(平成20年度)

|

岐阜広域

対象流域一覧

宮・庄川流域、長良川流域、飛騨川流域、揖斐川流域、木曽川流域

森林・所有者情報データベース事業運営者

岐阜県森林組合連合会

担当コンサルタント

富士通総研(株)

|

|

| 人工乾燥されたスギ正角と平角 |

|

|

加工事業体のひとつである飛騨高山森林組合の製材工場が乾燥材の生産出荷を本格化。隣県の有力メーカーの指導を受けて品質向上に取り組んでいるほか、同メーカーへのOEM供給による首都圏ビルダーへの出荷も開始している。

原木は自前で確保するほか、協定に基づく直送方式での調達も推進。全消費量の70%を協定取引で確保している。 山元では引き続き搬出間伐の低コスト化に力点を置いた生産体制強化を推進している。 |

|

■ 現場トレーニングで木材供給体制を構築

本モデル地域では飛騨高山森林組合(高山市)、親和木材工業(各務原市)、桑原木材工業(関市)の3事業体が加工セクションを担当している。このうち、飛騨高山森林組合では平成17~18年度の2カ年をかけて新たな製材工場「木材製品流通センター」(高山市新宮町)を整備、19年4月から稼働を開始した。すでに新生産システム中日本モデル地域の中核加工事業体である西村木材店(三重県松阪市)へのOEM供給も開始され、首都圏の有力ビルダー向けに製材品を出荷している。

同センターの年間原木消費能力は3万m3。20年度の実績はその半分程度となる見込みで、今後、徐々に稼働率を引き上げていく。

原木は組合の林産事業で生産したもののほか、岐阜県森林組合連合会との協定による直送方式でも確保している。20年度は全消費量の70%が協定に基づくものとなる見込み。協定材は市場・共販所での手数料等がかからないため、その分、調達コストを抑えることが可能になっている。径級は4m×22cm上の中目材が主体。

製材ラインはノーマンツインバンドソーがメーン。製造品目はスギの平角(120㎜×150㎜角)が主体。含水率20%以下、ヤング係数E50以上を標準品質とし、西村木材店を通じて首都圏ビルダー向けに小屋組み材として出荷している。

乾燥機は高周波・蒸気複合式の容量33m3タイプが2基、高温蒸気式の容量30m3タイプが4基、ハネ品の再乾燥に利用する養生用の低温蒸気式が1基、羽柄材専用の中温蒸気式が1基。乾燥前に重量選別を徹底し、乾燥工程を適切に管理することでコストダウンを図っている。製品の歩留まりは53%(芯持ちの角材で40%、側板からの板材で13%)。

同センターの年間原木消費能力は3万m3。20年度の実績はその半分程度となる見込みで、今後、徐々に稼働率を引き上げていく。

原木は組合の林産事業で生産したもののほか、岐阜県森林組合連合会との協定による直送方式でも確保している。20年度は全消費量の70%が協定に基づくものとなる見込み。協定材は市場・共販所での手数料等がかからないため、その分、調達コストを抑えることが可能になっている。径級は4m×22cm上の中目材が主体。

製材ラインはノーマンツインバンドソーがメーン。製造品目はスギの平角(120㎜×150㎜角)が主体。含水率20%以下、ヤング係数E50以上を標準品質とし、西村木材店を通じて首都圏ビルダー向けに小屋組み材として出荷している。

乾燥機は高周波・蒸気複合式の容量33m3タイプが2基、高温蒸気式の容量30m3タイプが4基、ハネ品の再乾燥に利用する養生用の低温蒸気式が1基、羽柄材専用の中温蒸気式が1基。乾燥前に重量選別を徹底し、乾燥工程を適切に管理することでコストダウンを図っている。製品の歩留まりは53%(芯持ちの角材で40%、側板からの板材で13%)。

|

|

グレーディングマシーン |

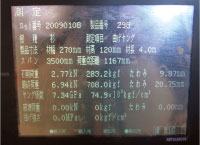

グレーディングマシーンの計測データ |

■ 課題は稼働率引き上げによる収支改善

同センターの課題は、稼働率を引き上げて製材コストを縮減し、収益を着実に確保できる体制を整えること。主力製品が柱材に比べて断面が大きい平角で、しかも一般的には乾燥性能に対する要求水準が比較的低い小屋裏材であっても含水率15%以下もしくは20%以下の性能が出荷先から求められているため、乾燥段階でのハネ品が発生しがちであることがネック。結果的に、再乾燥が必要になったり、品質落ちのまま価格の安い一般流通市場向けに出荷しなければならなかったりといったことがコストを押し上げている。

今後はハネ品を減らしてライン稼働率を引き上げ、収益性を改善するための取り組みを強化。それによって、断面の大きな平角であっても乾燥性能を確保するための品質管理体制を整備し、高品質製材品を生産・出荷できるメーカーとしての地位を確立する。

今後はハネ品を減らしてライン稼働率を引き上げ、収益性を改善するための取り組みを強化。それによって、断面の大きな平角であっても乾燥性能を確保するための品質管理体制を整備し、高品質製材品を生産・出荷できるメーカーとしての地位を確立する。

|

|

スギ平角 |

高周波・蒸気複合乾燥機 |

|

高温蒸気式乾燥機 |

■ 長伐期化を志向し、搬出間伐を推進

山元の素材生産に関しては、引き続き集約化や路網整備、高性能林業機械の活用などによる低コスト化に取り組んでいる。

指導体制は、従来の通り、コンサルタントの富士通総研が総合調整を行い、岐阜県立森林文化アカデミー、提案型集約化施業で実績のある日吉町森林組合などが現場での指導助言に当たっている。岐阜県が平成19年度から実施している「健全で豊かな森林づくりプロジェクト」(森プロ)とも密接に連携し、素材生産の効率化を進めている。

施業は非皆伐・長伐期施業を志向。高密度で整備された路網を活用し、搬出間伐を推進している。

指導体制は、従来の通り、コンサルタントの富士通総研が総合調整を行い、岐阜県立森林文化アカデミー、提案型集約化施業で実績のある日吉町森林組合などが現場での指導助言に当たっている。岐阜県が平成19年度から実施している「健全で豊かな森林づくりプロジェクト」(森プロ)とも密接に連携し、素材生産の効率化を進めている。

施業は非皆伐・長伐期施業を志向。高密度で整備された路網を活用し、搬出間伐を推進している。

copyright © 2006-2007 日本林業技士会 all rights reserved.